SEOにおける対策キーワードの選定方法を段階的に解説

この記事で分かること

- キーワード選定の概要とSEOにおいて重要な理由

- キーワードの選定方法

- キーワード選定時に使える便利ツール

SEOにおける対策キーワードの調査・選定は、SEOの重要な側面の1つです。

なぜなら、適切なキーワードを選ばなければ、ターゲットとなるオーディエンスにリーチできなくなるからです。

書きたい内容が何であるかをしっかり把握し、独自の観点を持つことが重要で、同時に読者との関連性や、Googleでよく検索されているトピックについても精通している必要があります。

また、キーワード選定は、検索エンジンで上位表示できるかどうかだけにとどまらず、読者を顧客に変える可能性を高めるのにも役立ちます。

この記事では、キーワード選定とは何か、なぜSEOで重要なのか、自分にとっての適切なキーワードを発見し、適切な種類のコンテンツでキーワード選定を最大限に活用する方法について解説します。

キーワード選定とは?

キーワード選定とは、検索結果の上位に表示されるよう、コンテンツに含めるべき適切なキーワードやフレーズを特定するプロセスです。

SEOにおいてキーワード選定が重要な理由

キーワード選定の主な目的は、ターゲットとするオーディエンスやビジネスに最も関連性の高いキーワードを特定し、その中からコンテンツマーケティングに含めるべきキーワードを決め、検索エンジンからより多くのトラフィックを獲得できるかを判断することです。

キーワード選定を行うことで、サイトで扱いたいトピックを実際に検索している人がいるか確認でき、SEOの向上につながります。

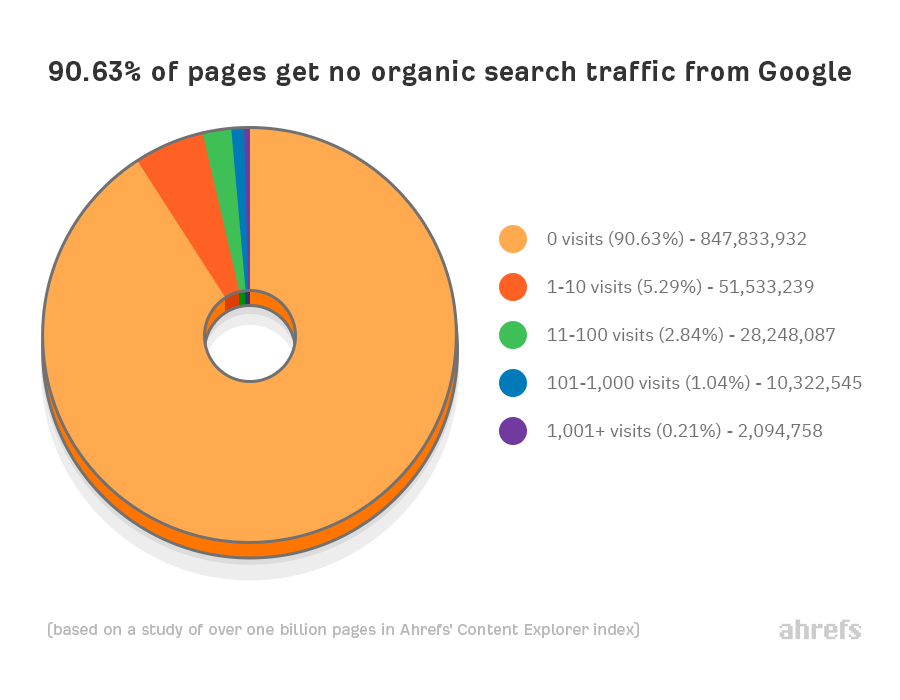

Ahrefsによると、検索エンジンからのトラフィック獲得していないページが全体で90%以上もあるそうです。

SEO対策において、キーワード選定の重要性は無視できず、キーワード選定を怠ると、この90%の中に含まれることになってしまいます。

ターゲットキーワードで上位表示されることで、関心を持つユーザーから継続的なトラフィックを受けることができます。

また、キーワード選定は一度きりの作業ではないということを忘れないでください。

検索クエリやユーザーの嗜好は常に変化しますので、コンテンツもその変化に対応する必要があります。

キーワードやコンテンツのアイデアを見つける方法

はじめにキーワード選定を開始するには、潜在顧客が問題の解決策を検索する際に使用しそうな単語やフレーズを考える必要があります。

キーワードを選定することで、多数のコンテンツアイデアが得られますが、より多くのトピックを発見するためには、軸となるキーワード(シードキーワード)から始めることが大切です。

ここからは軸となるキーワードのアイデアを発見する方法をいくつか紹介します。

どんな記事を書きたいのか

キーワードのアイデアを発掘するにあたって、まずはできるだけシンプルに始めてみましょう。

何について議論したいか、製品やサービス、話題を考えてください。

そして、あなたのビジネスの最大の魅力や利点、顧客があなたの製品やサービスを利用することで得られるメリット、そしてあなたの専門分野に関することを考えてください。

例えば、美容院を経営している場合、カラーリング、白髪染め、縮毛矯正について書きたいかもしれません。

しかし、これらのトピックアイデアはまだキーワードではありません。

以降で説明する方法で、これらのアイデアをキーワードに昇華させましょう。

検索結果を分析する

ユーザーが何を望んでいるかを知る簡単な方法は、検索エンジンの検索結果(SERP)を分析することです。

トピックの上位で使用されているキーワードを調査するには、手動で行うか、ツールを使うかで分かれますが、ここでは手動で調査する方法を紹介します。

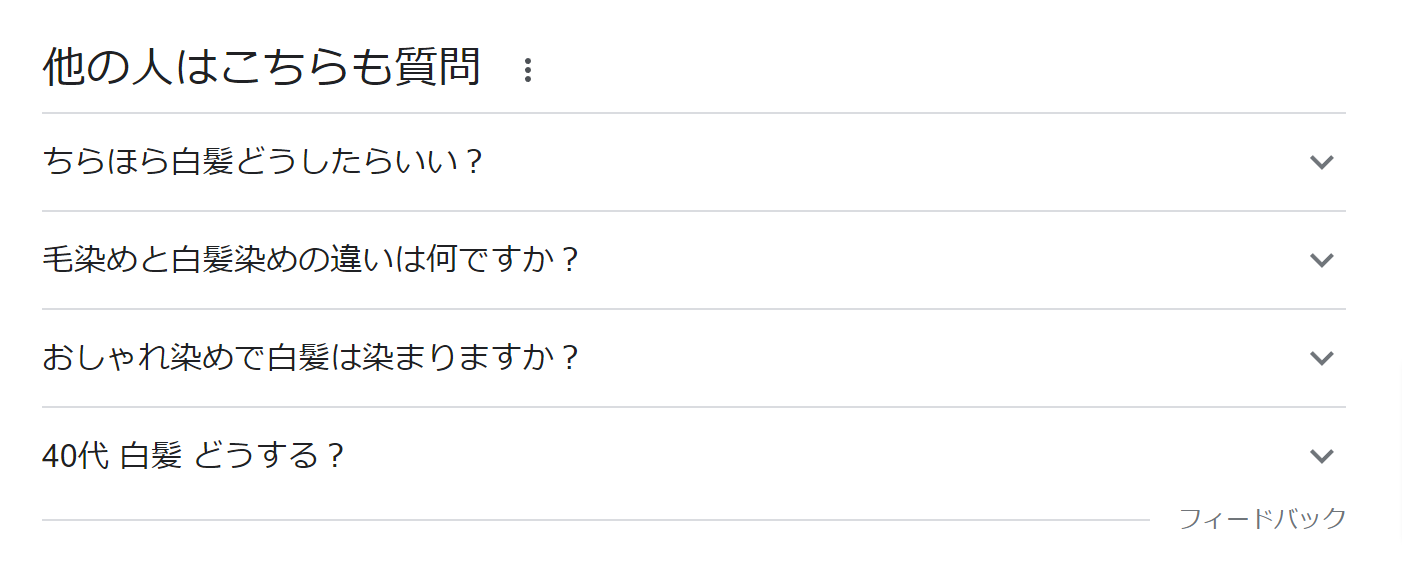

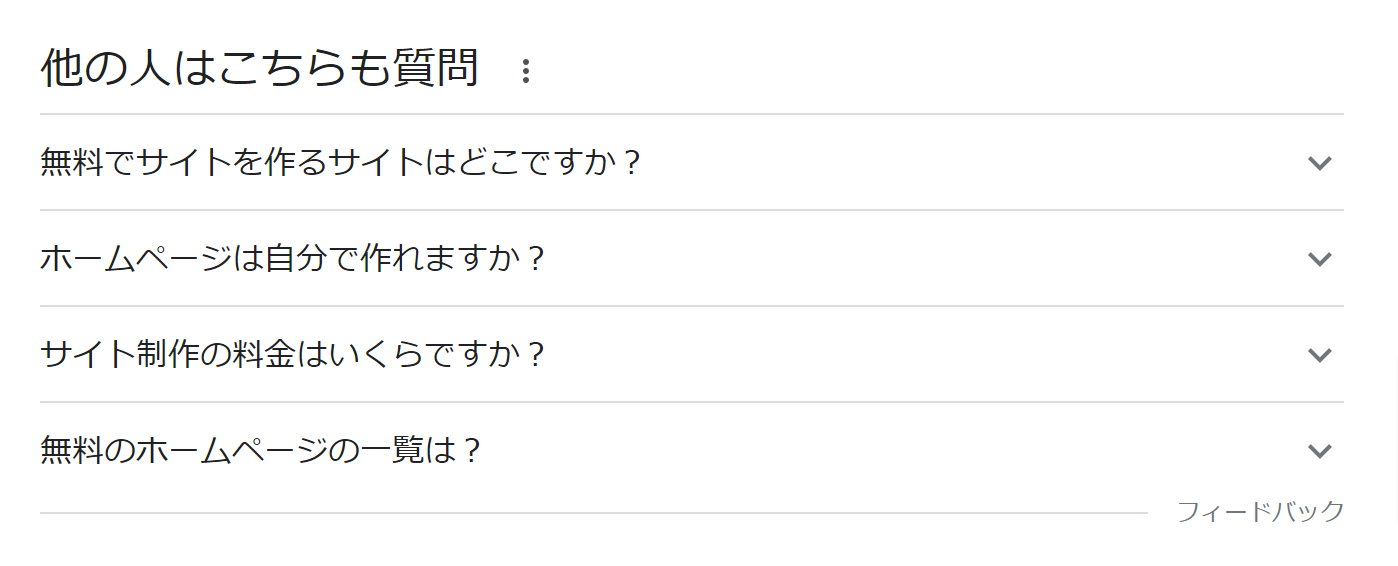

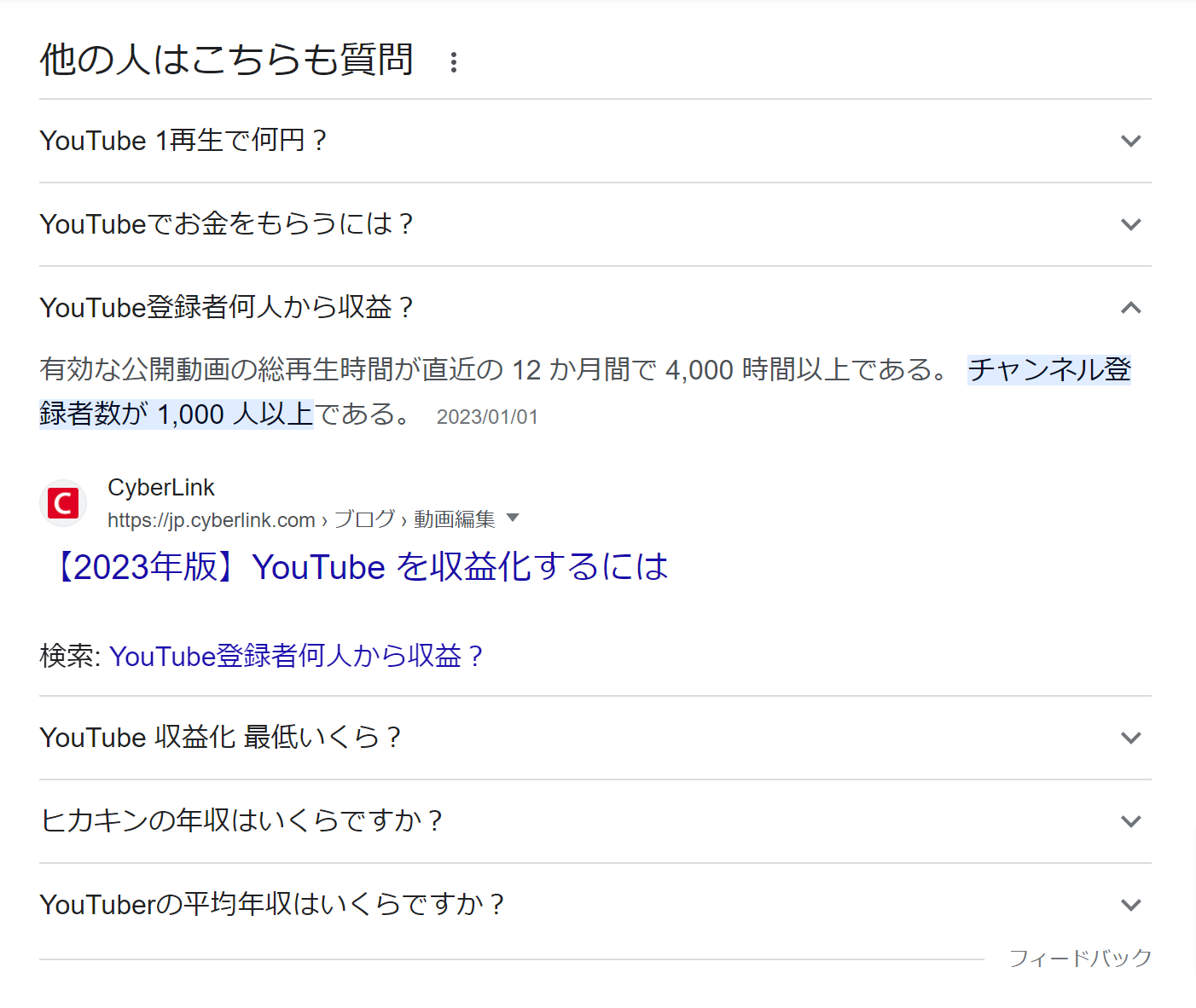

1.他の人はこちらも質問を確認する

キーワード調査ツールを使いたくない場合は、トピックアイデアに関するワードをGoogleで検索してみるのが有効です。

読者が求めている情報は、検索結果の上部あたりに表示される「他の人はこちらも質問」のセクションにヒントがあります。

例えば「白髪染め」で検索した場合、下記のように表示されます。

これらの質問はすべて確認するようにしてください。

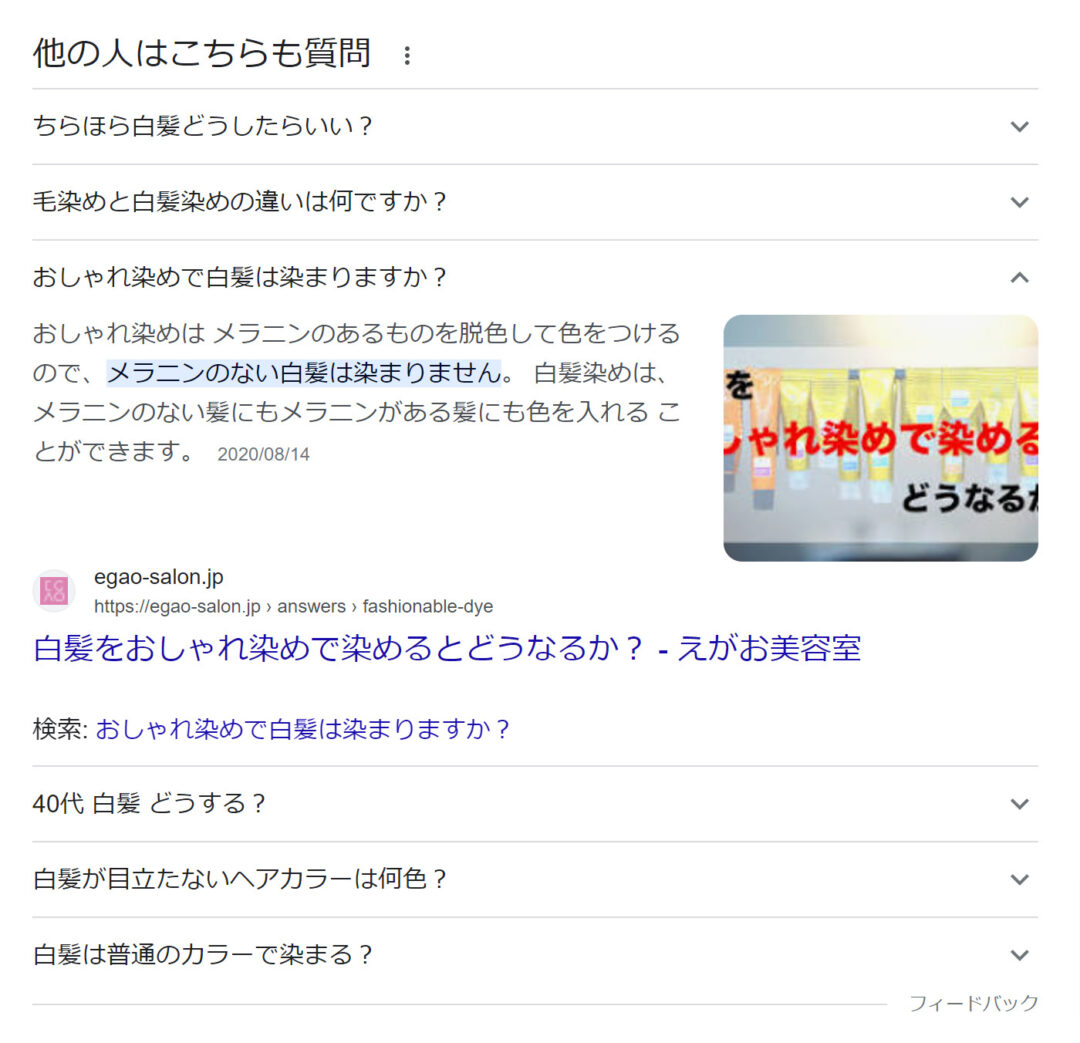

さらに、質問をクリックするとGoogleがさらに多くのアイデアを提供してくれます。

質問に対する回答の抜粋が表示され、さらに新しい質問が下部に追加で表示されます。

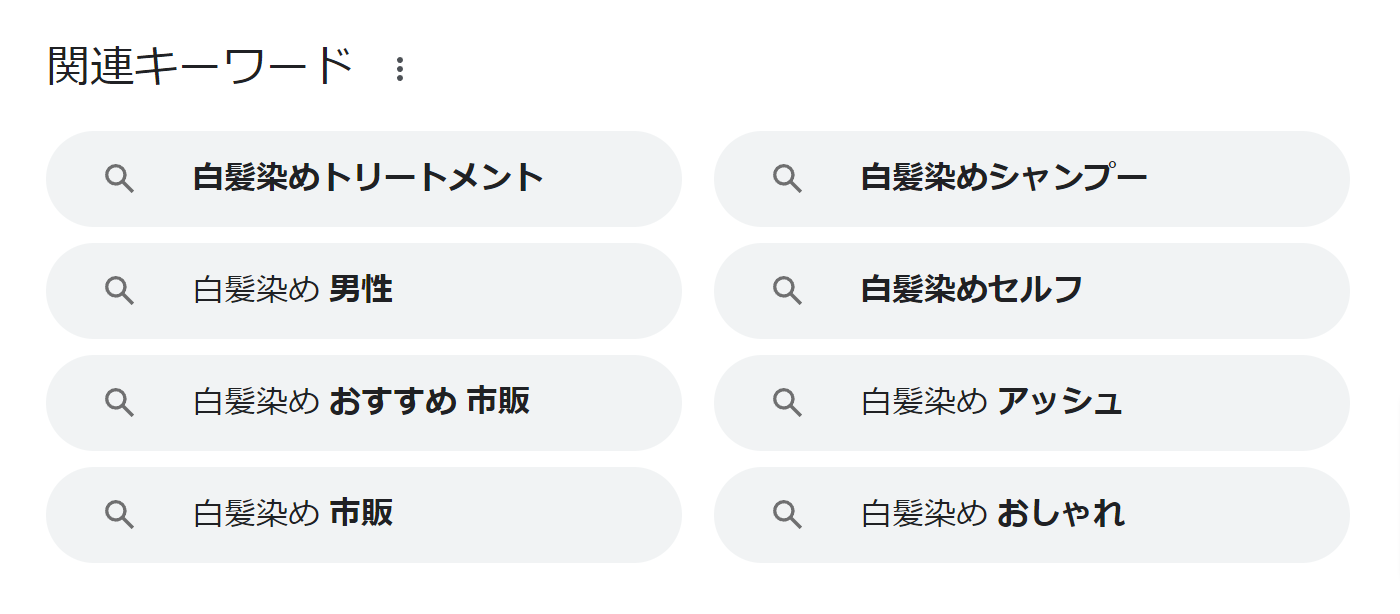

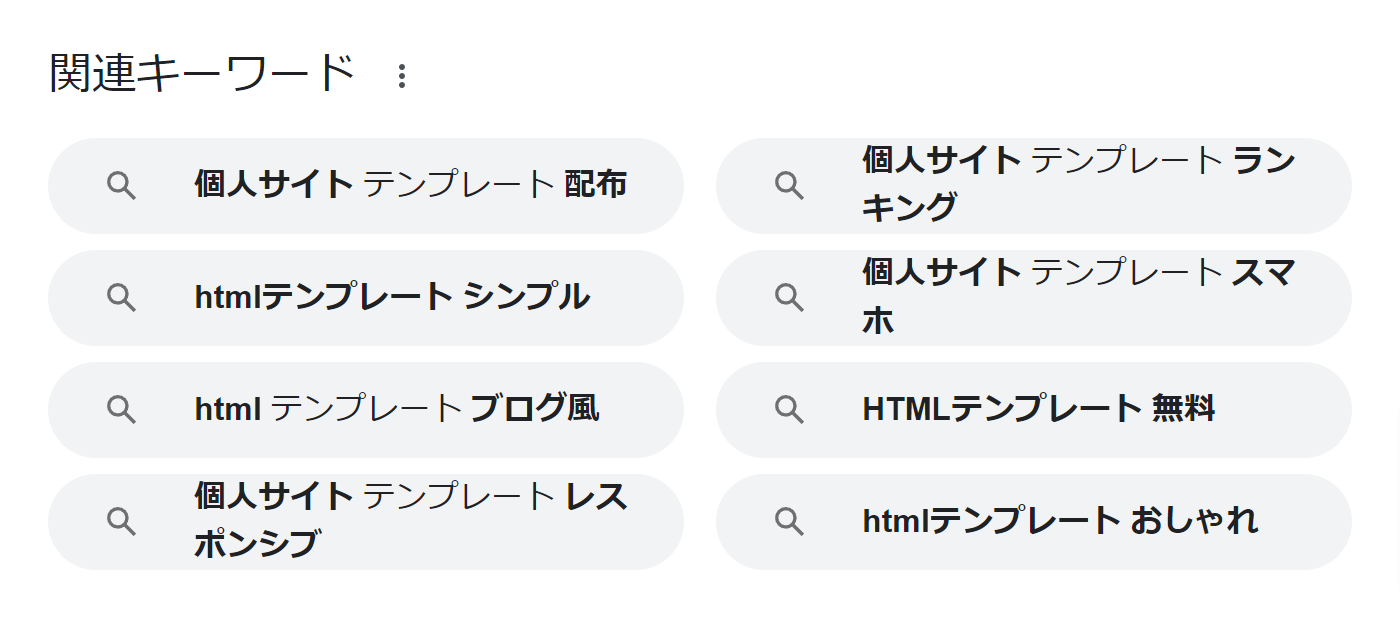

2.関連キーワードを確認する

Googleでページのメインキーワードで検索を行い、検索結果の下部までスクロールします。

すると、「関連キーワード」というセクションがありますので、そちらも確認してください。

そこにある短いフレーズは、アイデアの絞り込みに役立ちます。

興味のあるトピックを見つけるまで、さらに多くの提案を見るために、これらをクリックしてそれぞれの検索結果をさらに確認することができます。

違う検索結果で表示される「他の人はこちらも質問」も追加で確認できますね。

この段階では、Googleにとってキーワードが特定の分野に関連しているかどうかを確認することができます。

3.Q&Aサイトを確認する

シンプルにQ&Aサイトを確認するのもキーワードのアイデアを発掘するのに有効です。

国内で有名なQ&Aサイトとしては、Yahoo!知恵袋や教えて!gooなどが挙げられます。

その他、Facebookグループや関連する分野に特化した掲示板などといったオンラインコミュニティも確認すると良いでしょう。

それでは、「白髪染め」で検索した例を見ていきます。

Yahoo!知恵袋の検索結果では、関連する質問がたくさん見つかります。

教えて!gooも同様に。

これらの質問は、コミュニティからの質問であり、人々が今すぐ答えを欲していることがわかります。

したがって、多くのコメントが付いているスレッドを見つけた場合は、キーワードのアイデアを得るために、そのスレッドの内容を注意深く確認してみてください。

適切なキーワードとトピックの選択方法

SEOにおけるキーワード調査の基本的な目的は、「自身に適したキーワードとトピックを選択すること」にあります。

理由としては、ターゲットとしたキーワードで上位表示を目指すには、上位表示できるキーワードと上位表示したいキーワードのバランスを考慮する必要があるからです。

すべてのキーワードをチェックし、上位表示できる可能性の高い、優れたチャンスを発掘する必要があります。

適切なキーワード選定を行わなければ、コンテンツマーケティングのリソースがたくさんあっても、上位表示される可能性は低くなってしまいます。

適切なキーワードを選ぶためには、いくつかのアプローチがありますが、一般的な方法としては、各検索エンジンの結果ページでの順位や競合難易度を評価し、トップ10に順位付けできるかどうかを判断することが挙げられます。

このプロセスは、SEOで成果を上げるために一番重要な事と言っても過言ではありません。

多くの人がこの適切なキーワードを選定する際にミスを犯し、「頑張ってSEOを実施しているのに何ヶ月経っても検索順位が上がらない」、「上位表示されたが最終的な利益に結びつかない」という状況に陥ります。

ブログのコンテンツに適したキーワードを見つけるためには、次の3つのことに注意する必要があります。

- 上位表示できる可能性

- ビジネスの目標

- ビジネスとジャンルの関連性

適切なキーワードとは?

適切なキーワードとは、必ずしも今すぐ簡単に上位表示できて、すぐに結果が出るものではありません。

キーワードを調査する際には、「簡単に勝つ」ということだけに固執せず、他の観点も考慮することが大切です。

確かに、コンテンツ作成を始める際、簡単なキーワードを狙うことにメリットがありますが、そのようなキーワードは上位表示できてもリターンがあまり多くないのが一般的です。

逆に上位表示の難易度が高いキーワード(検索ボリュームが多く、目標到達プロセスの最終段階に近しいキーワード)で上位表示させるには、コンテンツ作成だけでなく、より多くの作業が必要になります。

- 優れたコンテンツ

- トピックに対するユニークなアプローチ

- 被リンク獲得活動

- ドメイン全体でトピックの関連性と網羅性を構築

- 適切な内部リンク戦略

ニッチなキーワードを狙うのか、それとも検索ボリュームが大きいキーワードを狙うのか、どちらかを決めなければなりません。

キーワードをクラスタリングする

Googleで上位表示させるためには、ドメインが特定のトピックとの関連性、権威性があることが必要です。

基本的にWebサイトでコンテンツを展開する際は、特定の分野を見つけ、関連するキーワードをすべて洗い出し、コンテンツでそのトピック全体をカバーする必要があります。

この説明を聞いて「うわぁ、大変そう…」と思いますよね?その通り大変な作業です。

しかし、うまくやれば結果的にコンテンツ作成を簡略化できます。

全てのキーワードを個別のコンテンツでターゲットにする必要はなく、複数のキーワードを1つのコンテンツにまとめることもできます。

つまり無駄な記事を作成しなくても良くなるということです。

したがって、キーワードのクラスタリングには2つの利点があります。

検索結果の順位が上がり、そのために必要とするリソースが減るという利点です。

メインキーワードとサポートキーワードを区別する

これは、キーワード調査の最も重要な最初のステップになります。

なぜなら、キーワードを選定する際に、何を優先すべきかを教えてくれるためです。

例えば、上位表示の難易度や検索ボリューム、検索意図など、何に重点を置くべきかがわかります。他にも、重視すべき要素があるかもしれません。

先程、Googleで上位表示させるには、ドメインが特定のトピックとの関連性を持っているのが必要とお話しましたよね?

ドメインの権威性を構築するための1つの方法は、特定の分野に関する専門家主導の記事を多数提供することです。

あなたが作成するコンテンツは、必ずその分野に関連するものである必要があります。

これを実現するには、トピッククラスターという手法でコンテンツを展開していくのがおすすめです。

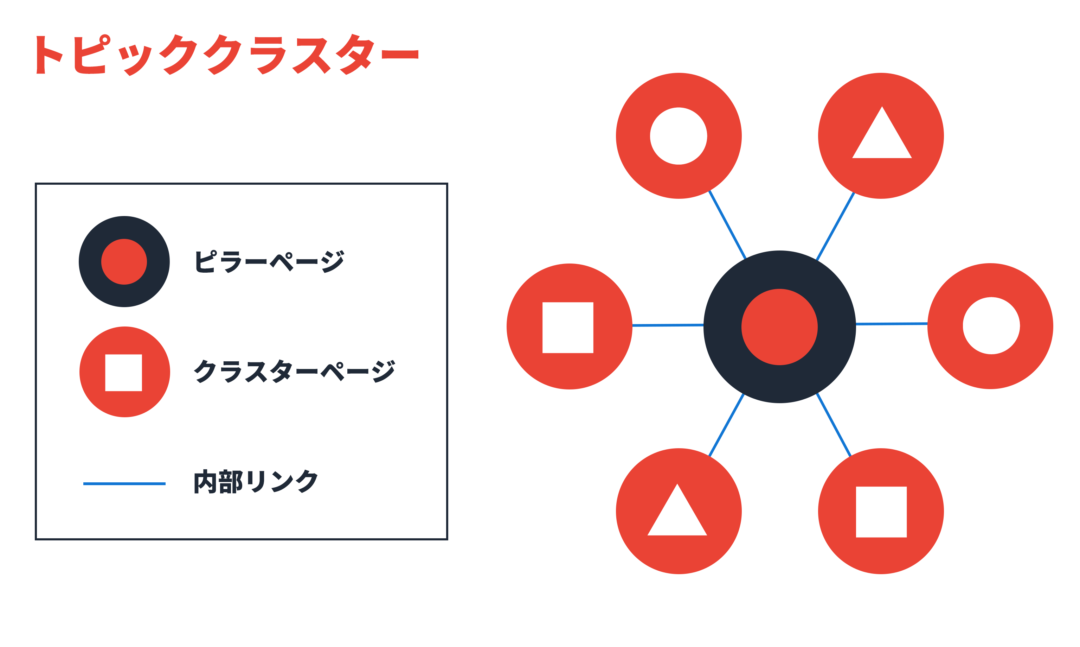

トピッククラスターとは、相互にリンクされているWebページのグループのことです。

クラスターの中心には、広範囲なトピック全体をカバーするメインページ(ピラーページと呼ばれる)があり、その周りにはメインページと関連する狭いトピックをカバーするいくつかのサポートページ(クラスターページと呼ばれる)が存在しています。

ピラーページ(またはピラーコンテンツ)は、特定のキーワードで上位表示させたいページのことで、より多くのトラフィック、リードの獲得などを目的とした、サイトのメイントピックとなるページのことです。

通常、検索ボリュームが高く、競争率が高いキーワードが対象になります。

次にクラスターページ(またはクラスターコンテンツ)は、トピック全体の一部をカバーするページであり、より具体的なキーワードで検索するユーザーを対象とした内容のコンテンツになっています。

クラスターページ内には、メインであるピラーページへの内部リンクが含まれており、クラスターページ同士は必要に応じて相互でリンクされていることが特徴です。

例えば、あなたが野球用品のお店を経営しているとします。

その場合、メインキーワードは「野球用品」となり、「野球用のスパイク」「野球用グローブ」「野球用 リュック」などの関連トピックのページでサポートすることができます。

キーワードでクラスター化されたトピックとそれに関連するページのアイデアを得るには、キーワード調査ツールを使用すると良いでしょう。

この記事でトピッククラスターを導入する詳しい方法を解説することは省きます。

詳しく知りたい方は下記の記事で詳しく解説していますので、よければ参考にしてみてください。

ここまでの説明を聞いて、メインキーワードとサポートキーワードの違いが分かりましたでしょうか?

しかし、コンテンツクラスターを成功させるためには、類似キーワードとニッチな関連キーワードの2つのカテゴリーを追加で知る必要があります。

類似キーワード

類似キーワードとは、異なる2つのキーワードで検索した場合に、同じ検索結果が多く表示されるキーワードを指します。

人々は同じ検索クエリに対して多くのキーワードやフレーズを使用します。

例えば、「野球用品」と「野球用具」という2つの検索クエリで、検索結果のトップ10に7つの同じページが順位付けされており、70%の類似性があることがわかります。

この場合、Googleは同義語やキーワードのバリエーションを理解し、両方の検索に対して1つのページを順位付けするため、2つの異なるページを作成する必要はありません。

1つのコンテンツで類似したキーワードをターゲットにすることで、多くの検索結果を占有できます。

特にメインキーワードと似たキーワードは見逃さずに1つのページにまとめて含めてください。

そうすることで、多くのキーワードで上位表示され、多くの人がアクセスしてくれる可能性が高まります。

ニッチな関連キーワード

キーワード選定とコンテンツ戦略には、単に1つのページを作るだけではなく、すべてのページがメインのトピックに意味的に関連していることが求められます。

同じトピックに関するクラスター内に多数の上位表示されたページがあると、Googleにその分野の権威があることを示すことができます。

また、検索エンジンがサポートページをクロールする際には、内部リンクでアンカーテキストを経由してメインページにリンクジュースを提供し、クローラーが容易にメインページへ到達できます。

つまり、サポートページの目的は、メインページをサポートし、局所的な関連性を高めることです。

サポートページがトラフィックをもたらすことは嬉しいのですが、それが主目的ではありません。

サポートページのキーワード選択をする場合は、メインキーワードと同じ分野内でも、類似性が低いキーワードを選ぶ必要があります。

これは、サポートキーワードのクラスターがメインページと競合しないようにするためです。

また、競合の少ないキーワードから始めると、少ないリソースで上位表示させることができます。

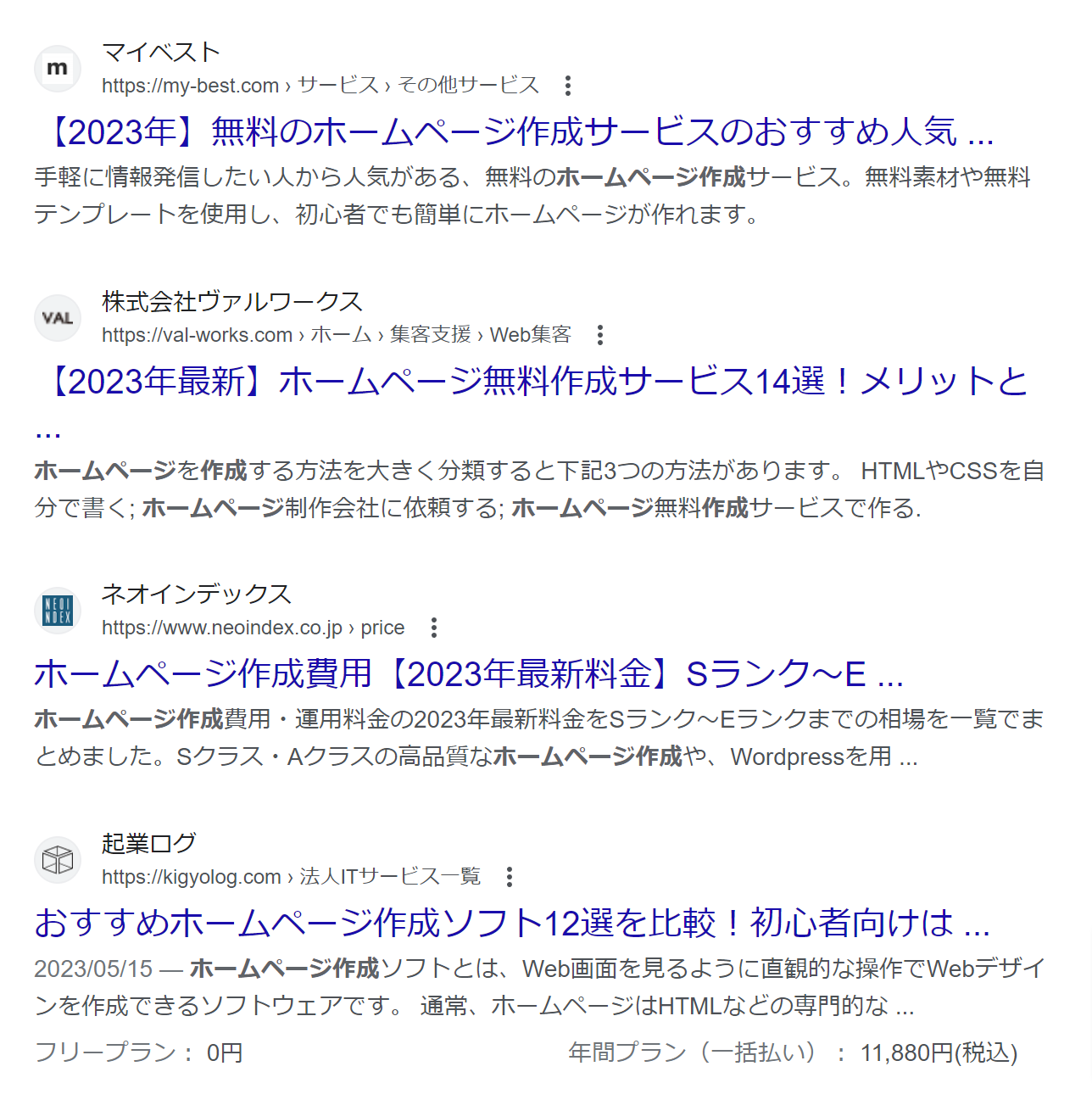

例えば、「ホームページ作成」というキーワードでメインページを上位にランク付けする方法を考えているとします。

このキーワードは競合がある一方で、一定の検索ボリュームがあるので、このキーワードでトピッククラスターを取り組むことにしました。

次にサポートページのアイデアを検討することにし、Google検索で直接検索してみることにしました。

「他の人はこちらも質問」のセクションには、下記のようなクエリが表示されていることから、Googleがこれらのクエリを「ホームページ作成」と時事的に関連性があると判断していることがわかります。

「ホームページは自分で作れますか?」は、サポートページとして機能しそうですよね。

このクエリで検索してみると、「ホームページ作成」の検索結果とは異なるページたちが順位付けされています。

そして、順位付けされているサイトを確認すると、ドメインパワーが低いサイトも存在するので、自身のサイトでも上位表示させることは可能だと判断できます。

このニッチな関連キーワードは、大量のトラフィックをもたらすわけではありませんが、読者の関心がある特定の分野と関連しており、Googleは2つのトピックを結びつけます。

なので、このキーワードのサポートページを作成するためにリソースを投入する必要があります。

上記がメインキーワードとサポートキーワードを見つけてクラスタリングするという、キーワード選定、コンテンツ戦略プロセスの簡単な説明になります。

トピッククラスターの概要をまとめると、メインとなるページは、メインキーワードや類似キーワードで上位表示されることで、トラフィックやリードを増やし、最終的には売上や収益につながるページです。

一方、サポートページは、メインキーワードと競合しない意味的に関連するキーワードで上位表示されるようにします。

キーワードの難易度や競合の少ないページであれば、リソースをあまり割かず、早い段階で上位表示できることもあります。

キーワード難易度を評価する

キーワードを上位表示させる可能性を最大化するためには、そのキーワードにおける一般的な上位表示の難易度を評価する必要があります。

しかし、特定の検索クエリでの上位表示が難しいかどうかをどのように判断すればよいのか?

ここからは難易度評価を行う際に、いくつかの参考となる指標を紹介します。

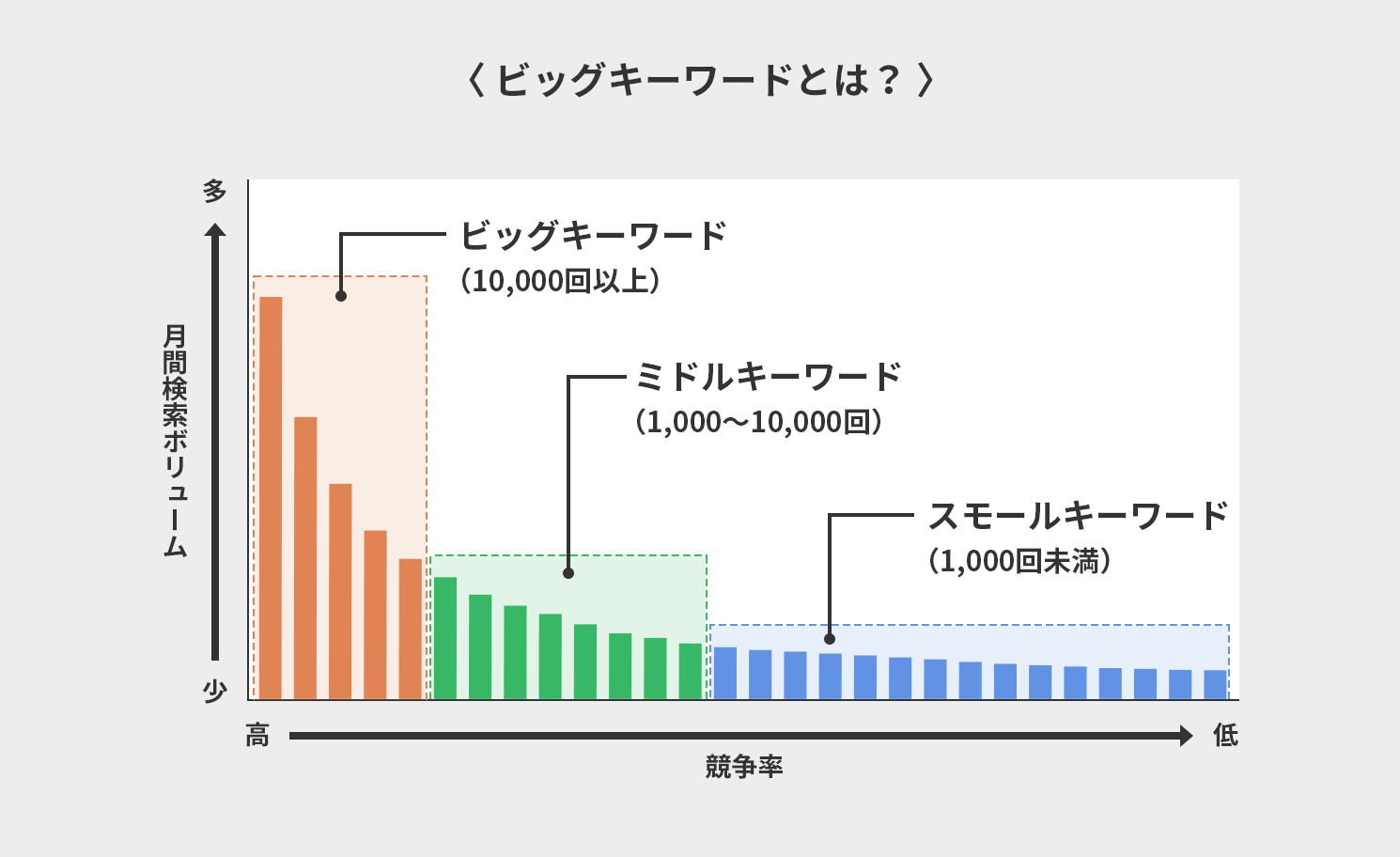

ビッグキーワードとスモールキーワード

ビッグキーワードとは、検索回数が最も多く人気があるキーワードであり、同時に競争率も最も高いキーワードです。

スモールキーワードとは、検索回数が少ないものの、ユーザーが検索する際に特定のニーズを持っているため、コンバージョン率が高いキーワードのことです。

また、この2つの中間に位置する「ミドルキーワード」というのも存在します。

スモールキーワードはサポートページに適しており、強い競合と十分に競争できる力がない新しいサイト、コンテンツの出発点として最適な選択肢です。

コンバージョン率が高いという点もメリットです。

競合他社の強さ

競争力の高いキーワードで上位表示するには、強力なドメインパワーが不可欠です。

強力なドメインを持っている場合、どんなキーワードでも比較的早い段階でコンテンツが上位表示されます。

強力なドメイン(競合他社)が多数存在する検索結果ページで、自身のドメインが同等のレベルでない場合、競争に勝ち抜くことは困難です。

しかし、検索結果に表示されるドメインの強さをどのように確認すればよいのでしょうか?

中には推測しやすいケースもあります。

検索結果で上位表示されているページが、Amazonや楽天市場などの誰もが知る大手企業のサイトで占められている場合は、その検索領域で戦うことは避けたほうが賢明でしょう。

しかし、このやり方だけで判断するのは少し早計で、キーワード調査の最初の段階や、有料のキーワード調査ツールが使えない時などに有効な手法です。

しっかり判断するには、各サイトのドメインの強さだけでなく、推定トラフィックも併せて確認するのがおすすめです。

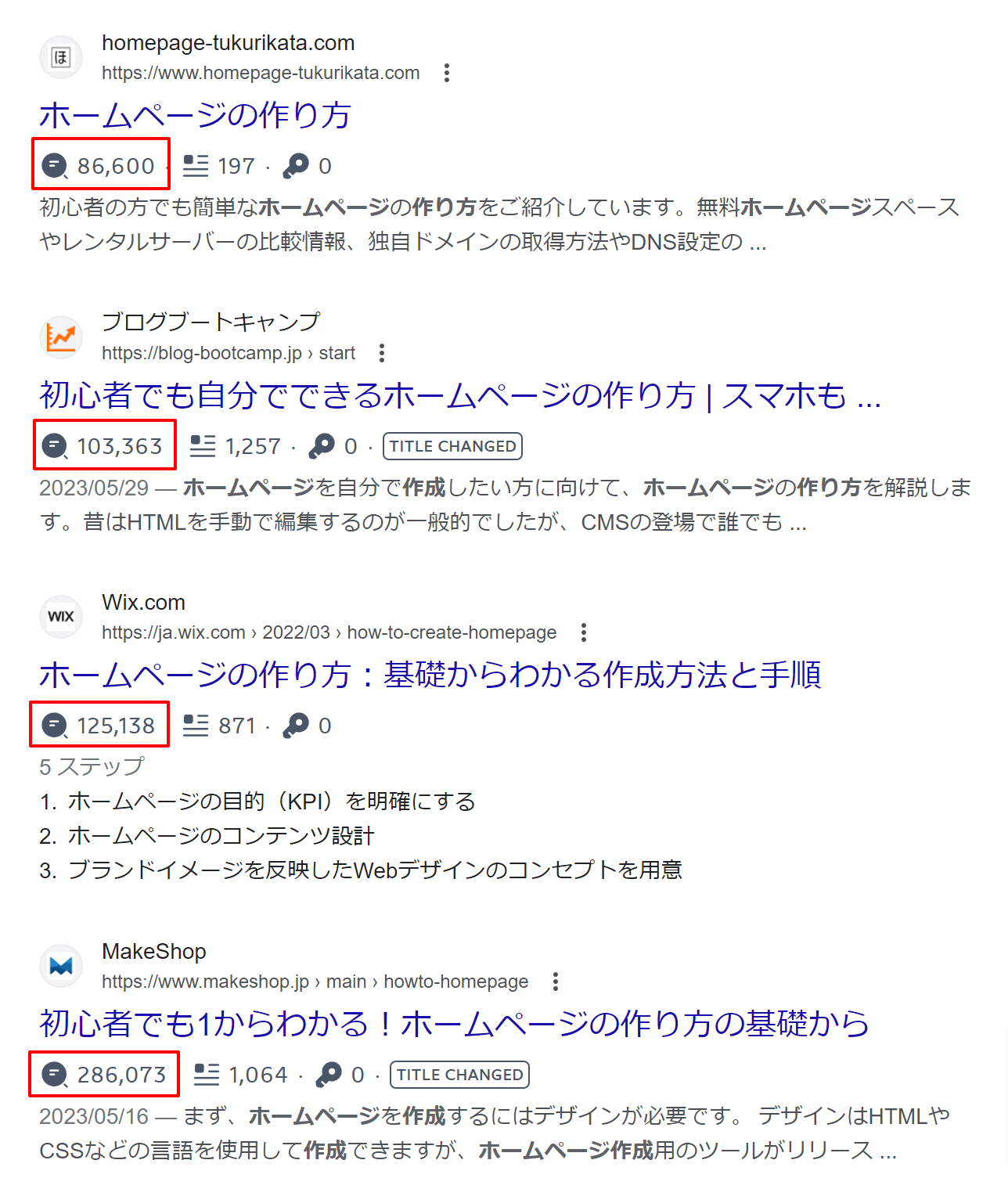

推定トラフィックを確認できる無料のツールはたくさんありますが、ここでは検索結果ページで直接推定トラフィックを確認できる無料のChrome拡張機能、「Keyword Surfer」を使った例を示します。

ホームページ作成会社を経営している場合を想定し、「ホームページ 作り方」の検索結果を見てみましょう。

大半のドメインには大量の月間トラフィックがあることが分かります。

もし、自身のサイトが同じ分野においてドメインパワーも弱く、権威性が確立されていない場合、これらのサイトに勝つことは難しいでしょう。

次に、「ホームページ 作成依頼」の検索結果を見てみましょう。

この検索結果には、一部のドメインは強い一方、それほど多くのトラフィックを得ていないドメインもあります。

そのため、強力なドメインでなくても、この検索結果で上位表示することは可能だと判断することができます。

この場合は、最初にこのキーワードからコンテンツ作成を始めて、徐々に上を目指していくと良いかもしれません。

また、推定トラフィックだけでなく、各SEOツール開発会社が提供するドメインパワーの指標を参考に、競合他社の強さを判断する方法もあります。

これらの指標は、主に被リンクデータを基に算出されている数値なので、被リンクの観点からドメインの強さを分析することができます。

ドメインパワーに関しては下記の記事で詳しく解説していますので、よければ参考にしてみてください。

SEOツールのキーワード難易度指標

現在、ほとんどのSEOツールには、キーワード難易度のチェック機能が備わっており、無料で提供しているツールも多く存在します。

このようなツールを使うことで手動分析よりも明確な数値指標で判断でき、多くのデータを一度に解析できるため、面倒な調査を簡略化するのに役立ちます。

しかし、注意したいのは使用するツールや検索クエリによって、難易度指標にバラツキがあり、一貫した信頼性を確保することが難しいという点です。

例えば、キーワード難易度を評価する際に競合サイトにどのくらい被リンクが付いているかは非常に重要ですが、それが上位表示のすべてではないことがポイントです。

Googleのランキング要素は200以上あると言われており、最も重要なシグナルは被リンクとコンテンツの2つであることをGoogle自身が明らかにしています。

2019年に行われた大規模なBERTアップデートによる影響を考慮すると、コンテンツの重要性がランキング要素として年々高まっていることが分かります。

そのため、キーワードの難易度評価を行う際は、検索結果に順位付けされているドメインの強さだけでなく、コンテンツスコアも確認することをおすすめいたします。

ツールによっては、競合ドメインの被リンク状況のみを参考にキーワード難易度を算出している場合がありますので、注意が必要です。

キーワードの検索ボリュームを確認する

検索ボリュームは、キーワード調査で昔からよく使用される定番的な指標です。

理由としては、検索ボリュームが多ければ、上位表示された際に記事をクリックする人が多いと予想できるからです。

Googleの検索画面では、検索ボリュームを直接確認する方法がないので、SEOツールが必要になります。

無料、有料と様々なツールが存在するので、「検索ボリューム確認」で検索してみてください。

しかし、検索ボリュームを参考にする際に、押さえておきたいポイントが2つあります。

まず、最初に客観的な「アクセス数の多さ」というものは存在しません。

人気のある分野であり、広範囲な意味をもつ検索クエリであれば、必然的に検索ボリュームは高くなります。

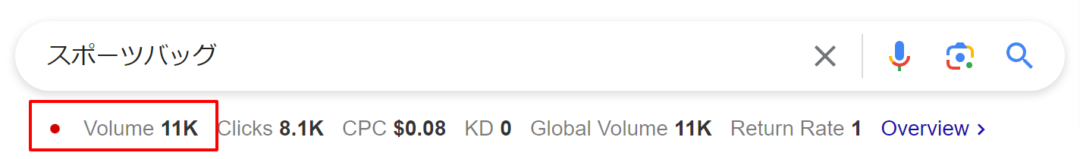

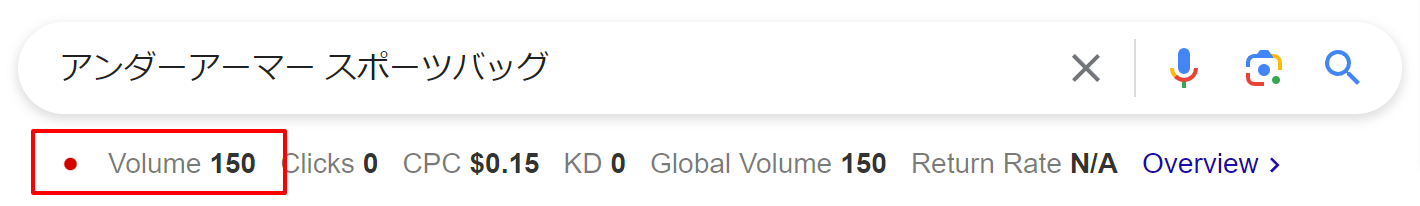

下記の「スポーツバッグ」の検索ボリュームを見てください。

※画像はAhrefs SEO Toolbarを使用して検索ボリュームを確認した例です。

一方、「横浜駅 歯医者」のような狭義な検索クエリの場合、検索ボリュームはかなり少なくなります。

2つ目は、トラフィックが必ずしも重要ではないということです。

実際には、ページの目的次第です。

視認性を高め、可能な限り幅広いオーディエンスにリーチすることを目的とする場合、検索ボリュームが多いキーワードは、メインページに適しています。

ただし、商品やサービスを販売するページである場合、毎月の検索ボリュームは重要ではありません。

訪問者が1,000人いる場合、その内1~2人が購入するよりも、訪問者が100人で内10人が購入する方が良いですよね?

「スポーツバッグ」というキーワードで検索している人は、おそらく購入する前にスポーツバッグに関する情報を見ている可能性が高いです。

ただし、次のように特定のブランドを検索クエリに含めると、検索ボリュームは下記のようになります。

この検索を行った人は、おそらくスポーツバッグを購入する段階にいます。

そのため、キーワードの検索ボリュームは少ないかもしれませんが、購入意欲が高い人たちにリーチできる可能性が高くなるということです。

サポートページの場合でも、検索ボリュームはそれほど重要ではありません。

大量のトラフィックを獲得できなくても、選択した分野に関するキーワードで上位表示されることで、サイト全体のSEOを強化することが目的だからです。

そのため、これらのスモールキーワードにおける検索ボリュームが、毎月数十回、もしくはデータ上で0回であっても、キーワード選定から除外することがないよう注意してください。

キーワードのクリック数を確認する

検索ボリュームが多いキーワードを選定する場合、そのキーワードのクリック数を確認する必要があります。

Googleのオーガニック検索結果のクリック率(CTR)は、SERP機能の強調スニペットなどで検索ユーザーの質問に直接的に答える情報が表示されるため、年々低下し続けています。

参照元:Less than Half of Google Searches Now Result in a Click – SparkToro

下記は強調スニペットの例で、ページをクリックしなくても検索に対する答えが抜粋文で強調表示されています。

そして「他の人はこちらも質問」を利用することで、ページ自体をクリックせずに検索クエリを広げることができます。

または、ナレッジパネルなどの構造化データによって表示される、その他の特別な機能が表示されている場合もあります。

多くのキーワードでは、このような様々なSERP機能によって検索結果の表示が多様化し、その結果、クリック率が低下しています。

したがって、検索結果の上部に強調スニペットが表示されたり、動画や画像のコレクションが表示されるようなキーワードでは、1ページ目にサイトが順位付けされたとしても、ページ自体がクリックされない可能性が高いということです。

また、クリック率を推測ではなく、ツールで確認したい場合はAhrefsなどを使用して、キーワード全体のおおまかなクリック率を確認することができます。

しかし、クリック率やクリック数は必ずしもSEOの勝敗を決定する要素ではありません。

まず、検索ボリュームが十分に大きくても、魅力的なタイトルタグやメタディスクリプション、リッチリザルトを使用して、クリック率を上げることができます。

ただし、これにはリスクと時間がかかる可能性がありますので、リソースが十分にある場合や本当に必要な場合のみ、試してみることをおすすめします。

また、繰り返しにはなりますが、サポートページを対象とした場合、クリック率やトラフィックはそこまで重要ではありません。

そのため、トピッククラスターを強化することだけが目的の場合は、この指標を無視しても構いません。

キーワードの優先順位を設定する方法

ここまでで、コンテンツのキーワードアイデアを考えて、それらを分析する方法を解説してきました。

この手順通り進めていると、数百ではないにせよ、数十個のキーワードがリストに載っていると思います。

しかし、コンテンツ作成のリソースに限りがある場合、同時に作成できるコンテンツの数に制限があることでしょう。

心配する必要はありません、ここからは優先順位を付けて、どのキーワードからコンテンツ作成を始めるべきかを説明していきます。

検索ボリュームやトラフィックの見込み、そして競合他社についてはすでに説明しましたが、ビジネスにとって関連性の高いキーワードが重要であることを説明したいと思います。

なぜなら、全国各地からトラフィックを集めたとしても、ビジネスの見込みがなければSEOの意味がないからです。

ビジネスの目標に焦点を当てる

コンテンツマーケティング開始する人々には、必ず理由があります。

その理由とは、検索エンジンでの上位表示と多くのトラフィック獲得ではありません。

これらはビジネスの様々な目標を達成するための1つの手段に過ぎません。

コンテンツには、SEO以上の目的が必要です。

トラフィックを獲得したら、それを活用するための目的を持つべきです。

- 見込み客を獲得したいですか?

- 認知(トラフィック)を増やしたいですか?

- すぐに商品を売りたいですか?

- メインページをサポート(強化)したいですか?

- 他に何か目的がありますか?

このような目的を達成するには、検索結果からサイトにアクセスするユーザーの心理状態を考慮する必要があります。

表面上は魅力的に見えても、実際にはビジネスに役立たないキーワードがあります。

自身のビジネスに不適合なキーワード

ここでは、ヒートマップとA/Bテストツールを提供している、マーケティングツール販売会社を運営していると仮定します。

そこでキーワードの調査と分析を行ったところ、「マーケティングツール」というメインページでトピッククラスターを導入することにしました。

この場合、サポートページには「広告管理ツール」「SEO管理ツール」などのアイデアも含まれているとします。

これらのキーワードは、自身のビジネスに関連する分野で、一定量の検索ボリュームもあり、それらのツールに対する知識も十分あると思います。

しかし、あなたのビジネスは広告やSEOを管理するツールを提供していないため、作成した記事が上位表示されたとしても、獲得したトラフィックはどうなるでしょう?

自社のツール(ヒートマップとA/Bテストツール)ではユーザーが必要とするものを提供できず、広告やSEOを管理するツールに興味がある訪問者を大量に獲得するだけで、コンバージョンに至る可能性が低くなってしまいます。

ユーザーは情報を収集してサイトから離脱するだけです。

なので、このキーワードは取り組む優先順位としては低くなるでしょう、場合によっては除外するのもありです。

魅力的なキーワードを見つけた場合、検索結果であなたのページをクリックした人が喜ぶのか、それとも不満を感じるのかを考慮してください。

自身の目的に不適合なキーワード

今回は、ホームページ作成の代行会社向けのコンテンツを作成したいと仮定します。

キーワードを調査していると、「ホームページ テンプレート 個人サイト」という見込みがありそうなキーワードを発見しました。

検索結果を見ると、1ページ目に順位付けされる可能性も十分にあり、自社で保有しているデザインテンプレートを販売したいと考えていて、かつ関連性も高いキーワードです。

しかし、上位表示されているページのトピックを確認すると、「無料で使えるテンプレート」を特集した記事ばかりがランクインしています。

また、関連キーワードのセクションを見ると、同様に「無料」「配布」といった単語が含まれています。

このことから、「ホームページ テンプレート 個人サイト」で検索する人たちは、無料でデザインテンプレートを提供しているサイトを探してページにアクセスしたと考えられます。

Googleもユーザーの検索意図を汲み取って、そのようなページを上位表示させています。

つまり、この検索クエリでページを上位表示させたとしても、あなたの会社が提供しているデザインテンプレートは売れない可能性が高いです。

なので、検索結果の内容と自身のビジネス目標が合致しているかを必ず確認するようにしてください。

ここまでの内容を要約すると、コンテンツの目的を第一に考え、適切なキーワードがあるかどうか判断しないと、高い検索順位やトラフィックが無駄になってしまいます。

また、調査時には適合しないと判断したキーワードでも、定期的に検索結果を再確認してください。

もしかしたら、検索結果の内容が変わっているかもしれません。

必要なリソースを評価する

繰り返しにはなりますが、キーワード調査を行うと、基本的には従来の標準的な検索結果を返しますが、特定のキーワードでは多数のSERP機能が含まれて表示される場合があります。

まずはSERP機能が一切含まれていない、リンクだけで構成された標準の検索結果です。

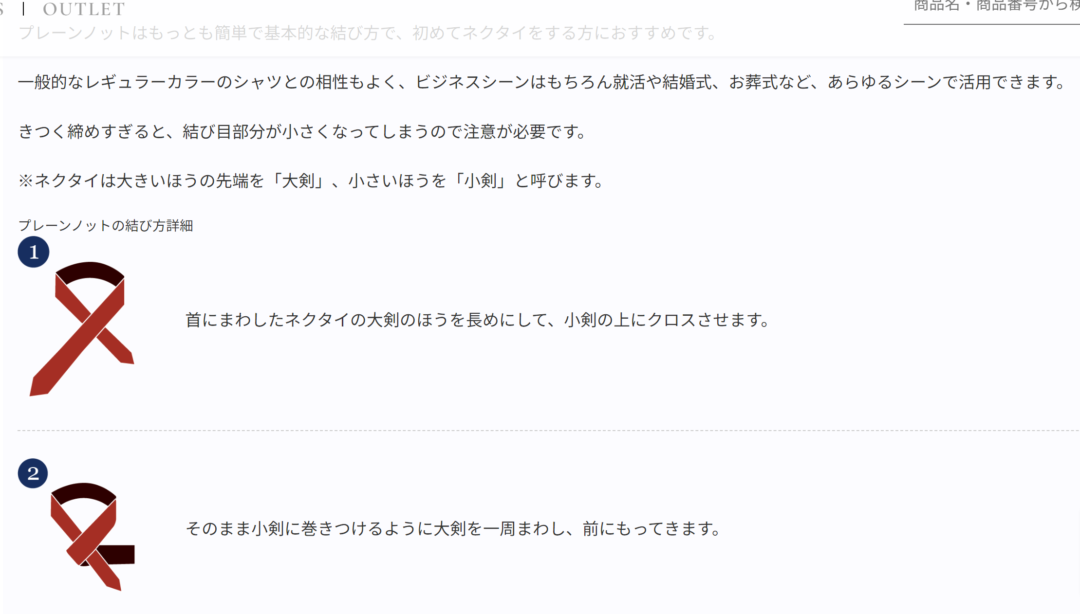

次に「ネクタイの締め方」で検索した際の結果ページを見てください。

トップにはネクタイの結び方を解説しているYouTube動画が表示されます。

そして少しスクロールすると、ネクタイの結び方をまとめている画像パック(画像のギャラリー集)が表示されます。

そして、上位表示されているページをクリックすると、結び方を再現したオリジナル画像やハウツー動画がコンテンツ内に盛り込まれています。

このことから、このキーワードで上位表示を行いたい場合、コンテンツタイプとしては動画が最適だということです。

記事を作成する場合は最低限、ネクタイの結び方をまとめた画像や解説動画が含まれているコンテンツを作成すべきです。

なのでキーワードを調査した時に、検索結果にどのようなSERP機能が表示されているか?競合他社のコンテンツクオリティはどうなのか?を確認してください。

検索結果に、動画や画像パック、レシピボックスなどが多く表示される場合、その形式のコンテンツを作成、もしくはコンテンツ内に含めることをおすすめいたします。

この形式のコンテンツ作成に対してリソースを確保できそうにないのであれば、取り組む優先順位は低くなります。

このようにキーワードを調査する際に、その競合難易度も評価することで、特定の検索結果ページで競争するためにどれだけのリソースが必要か事前に判断できます。

この方法により、時間と費用を大幅に節約することができます。

キーワードに基づいたコンテンツの作成方法

キーワード選定が完了し、コンテンツを作成するための十分なアイデアが得られたところで、ようやくコンテンツ作成に着手することが可能です。

ここまでのキーワード選定作業を無駄にしないよう、最大限の成果を生み出すために、コンテンツを作成する際のポイントをいくつか紹介します。

クエリの検索意図を特定する

検索意図(Search Intent)とは、人々が特定のキーワードで検索を行う理由のことを指します。

検索意図は大きく分けて4つ存在します。

- 情報系:「メガネ ブルーライトカットとは」で検索した場合

- 案内系:特定のメガネブランド名(JINS、眼鏡市場など)で検索した場合

- 取引系:「安いメガネ」または「メガネを購入」で検索した場合

- 商業系:情報系と取引系の中間位置に存在する検索意図

もしコンテンツがキーワードの検索意図とマッチしていない場合、上位表示させることはできません、時間やリソースを無駄にしてしまいます。

ですが幸運なことに、検索意図を特定することは非常に簡単で、Googleがすべての答えを提供してくれます。

例えば「コーヒーメーカー ドリップ式」で検索すると、検索結果のほとんどがレビュー記事のリストで表示されます。

この検索結果は、明らかに商業系の検索意図を持つユーザーに対して最適化されたものであることが分かります。

このキーワードに対して、「ドリップ式コーヒーメーカーに合う豆」というトピック記事や、ドリップ式コーヒーメーカーの販売ページ(LP)を上位表示させるのは困難でしょう。

上位表示させたいすべてのキーワードに対して、同じような検索意図の分析を行います。

手間はかかりますが、やるだけの価値は十分にあります。

「コーヒーメーカー ドリップ式」の例でそのまま話を進めた場合

あなたの目的はこのキーワードで上位表示することですか?

それとも

「コーヒーメーカー」というトピッククラスターで、サポートページを作成することが目的ですか?

単純に上位表示をさせる必要がある場合は、検索意図に沿ったトピック(おすすめのドリップ式コーヒーメーカー◯選)に切り替えてコンテンツを作成しましょう。

そうでない場合は、ターゲットを別のキーワードに切り替えて検索意図を再確認してみてください。

トピッククラスターのサポートページを作成したいのであれば、「コーヒーメーカー おすすめの豆」などに切り替える方が良いかもしれません。

これに関しては、すべての人に当てはまるような明確な基準はなく、最終的には各々の判断で決定することになります。

最終的に言いたい事としては、自分が想像していた検索結果(検索意図)と異なる場合、妥協してまで本来のビジネス目的と合致しないコンテンツを作るべきではないということです。

色々なキーワードのバリエーションを試してみて、希望するような検索意図が見つからなかった場合は、そのキーワードでの上位表示をきっぱり諦めるのも1つの手です。

コンテンツギャップを解消しておく

SERP機能には、「他の人はこちらも質問」や「関連キーワード」セクションがあります。

これらの機能と競合他社のページを比較しながら調べることで、コンテンツに関する欠けている情報(コンテンツギャップ)を事前に特定し、より明確な記事構成を作成することができます。

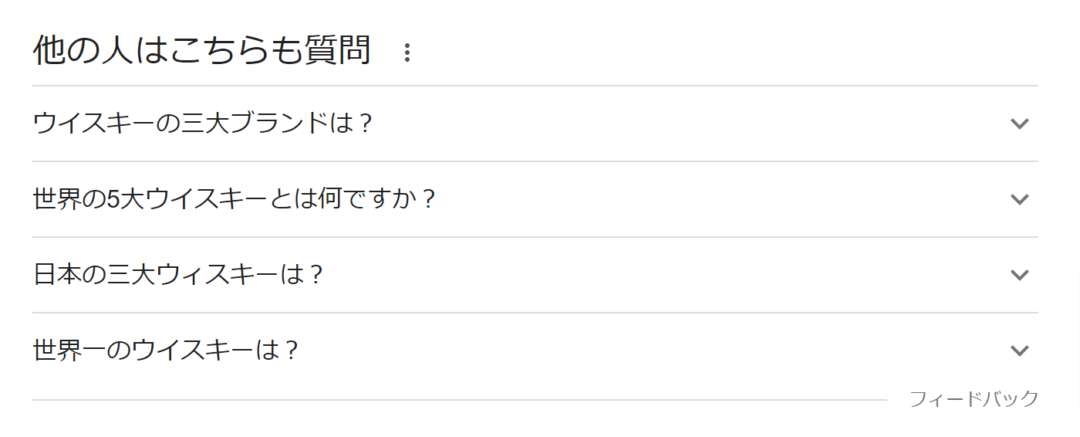

例えば、ウイスキーを専門販売するお店を経営していて、「ウイスキー ブランド」についての記事を作成したいと考えている場合、このキーワードでGoogle検索を行い、他の人はこちらも質問のセクションを確認すると良いでしょう。

これはGoogleとユーザーの両方に喜ばれるであろう、4つの記事アイデアです。

これらを記事の見出しとして使用し、トピックの概要を説明、内部リンクで繋げてサポートページとして使用することも可能です。

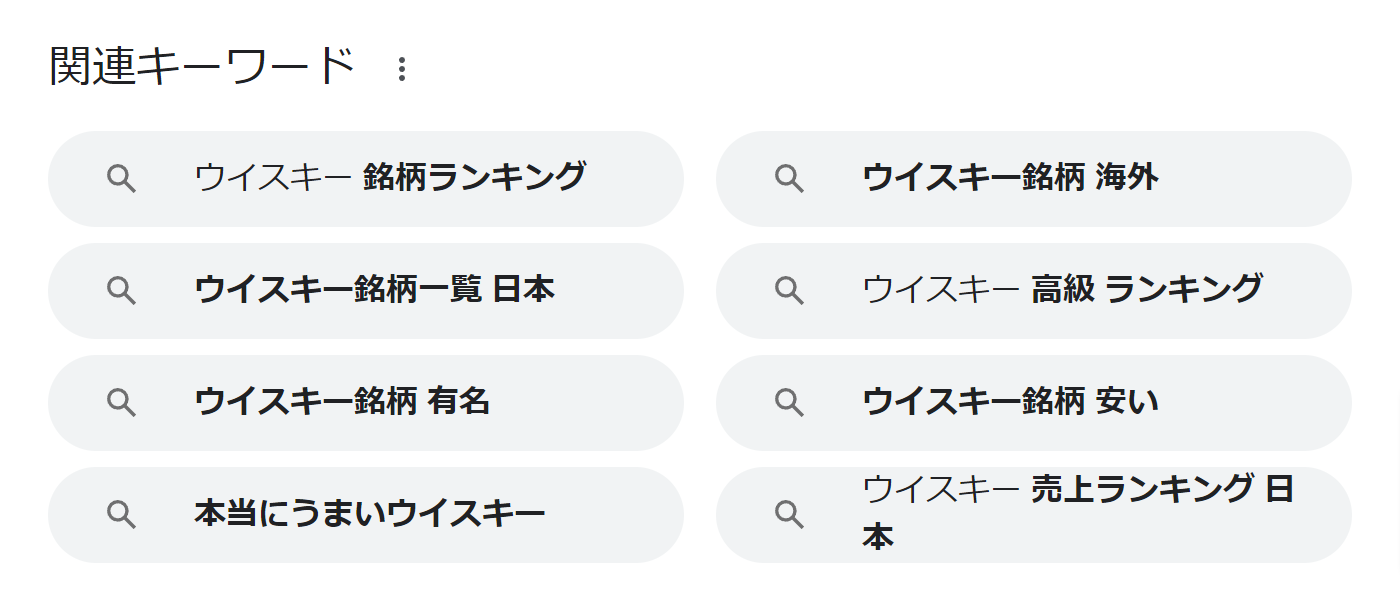

そして、関連するキーワードのセクションでは、二次的なキーワードやトピックに関する追加のアイデアを得ることができます。

また、競合する記事を確認して、他社がどのようなトピックについて書いているかを確認し、自分の記事でも同じトピックを扱うことができます。

既に上位表示されている記事を参考にし、不足箇所を補うやり方はコンテンツの成功確度を高めます。

加えて独自の情報もしっかり盛り込むと、コンテンツのオリジナリティが担保され、Googleもその点を評価してくれます。

このようにGoogleで検索する人が何に興味を持っているかを調査することで、記事を書くためのテーマや構成を正確に理解することができます。

結局のところ、これらはすべてGoogleが提供している情報を参考にしているということです。

Googleの検索結果の状況や、Googleが提供する意味的に関連するキーワードをまとめて抽出してくれるツールを使用すれば、これらの作業を簡略化できます。

キーワード選定に最適なツール

キーワードを選定する方法が分かったので、ここからはおすすめのキーワード調査ツールをいくつか紹介します。

これらは、キーワード選定をスケールし、作業をスピードアップするのに役立ちます。

Googleトレンド(無料)

Googleトレンドは、誰でも手軽に無料で利用できるツールで、機能は多くありませんが、1つ大きな利点があります。

それはGoogleの公式ツールであり、データはGoogleから直接取得されたものが表示される点です。

Googleトレンドは、特定のキーワードの人気度を確認するのに役立ち、意味的に類似したキーワードを特定するのにも役立ちます。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナーは、Googleから直接データを取得できるもう1つのキーワード調査ツールです。

Googleのキーワードプランナーは主にGoogle広告に最適化されていますが、SEOのキーワード調査にも利用することができます。

使い方はシンプルで、メインキーワードを入力すると、関連するキーワードの候補リストとその平均月間検索数(検索ボリューム)をGoogleから直接取得することができます。

キーワードプランナーを使用するには、有効なGoogle広告アカウントが必要で、広告使用料を支払いしていないと、正確な検索ボリュームを確認することができない点に注意が必要です。

ラッコキーワード

ラッコキーワードは、指定したキーワードのサジェストワードを抽出してくれるツールです。

会員登録をすれば誰でも無料で使用できますが、一定の利用制限が設けられています。

必要に応じて5つの有料プランが用意されており、有料登録を行えば利用制限が解除され、より多くの分析が可能になります。

また、サジェストキーワードの抽出以外も、Q&Aを見るという機能で、Yahoo!知恵袋や教えて!gooで掲載されている、指定したキーワードに関連する質問と回答を見ることもできます。

さらにおすすめな便利な機能として、見出し抽出という機能があります。

これを使用すると、指定したキーワードで上位表示されているページのタイトルや見出しの構成、ページの文字数などを一覧化して抽出してくれます。

競合サイトの記事内容を調査する際に便利な機能となります。

Ahrefs

Ahrefsは、SEO担当者やWebマーケターがサイトのパフォーマンスを追跡、分析、改善するための包括的なSEO分析ツールです。

Ahrefsが提供しているKeywords Explorerという機能を使用すると、入力したキーワードの関連キーワードやサジェストキーワードなどを抽出でき、キーワードの難易度や検索ボリューム、クリック率など様々なデータを提供してくれます。

また、このツールはキーワードリサーチだけでなく、強力な被リンク分析機能を提供しており、競合分析、検索順位の追跡、サイト監査など、幅広いSEOの関連タスクを実行できます。

Ahrefsのメリットを最大限に活かすには有料登録が必須ですが、数多くある有料SEOツールの中で1つしか選べないとしたら、著者は迷わずこのAhrefsを選択します。

キーワードリサーチだけでなく、本格的なSEOツールが欲しいという方におすすめなツールです。

Semrush

Semrushは、SEOだけでなく広告やSNSなどといった幅広い領域でのサポート機能が充実した、Webマーケティングを総合的に支援してくれるツールです。

Semrushのキーワードツールには、最大100個の任意のターゲットキーワードを入力でき、入力したキーワードに対して下記の情報を自動で提供してくれます。

- 1か月間のキーワードの検索ボリューム

- キーワードに対する上位表示の難易度

- 関連するキーワードの提案

- ユーザーの関連Q&A

- その他キーワードのバリエーションの提案

ターゲットとなるキーワードを入力するだけで、多くの情報を提供してくれる強力なツールとなっており、キーワードのバリエーションを増やすのに便利なツールです。

Semrushの利用には有料登録が必要になりますが、14日間の無料トライアルが提供されていますので、一度試しで利用してみることをおすすめします。

月額費用は比較的高めなので、個人向けというよりは、SEOディレクターや代理店向けのツールとなります。

海外発のツールですが、一部機能を除き日本語にもしっかり対応しています。

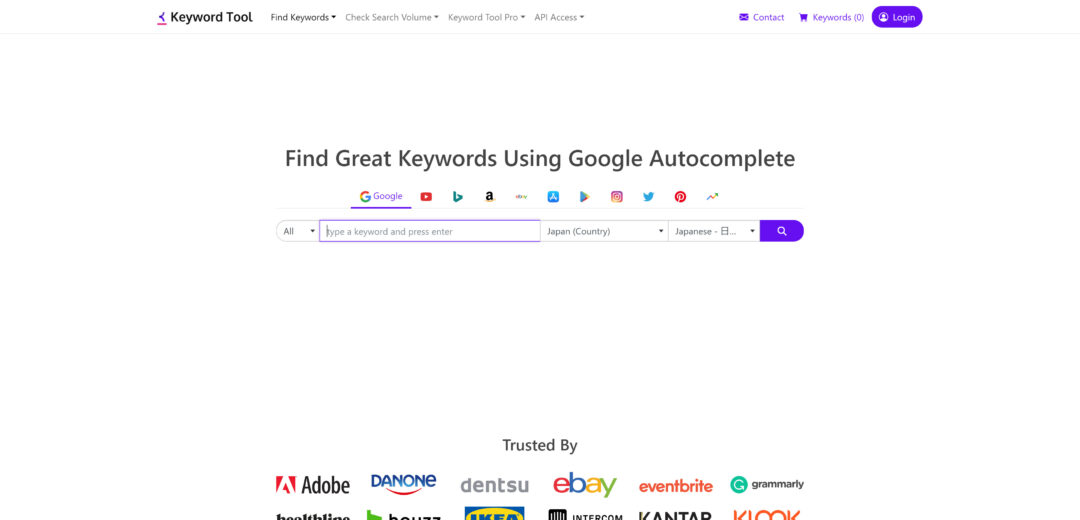

KeywordTool.io

Keyword Tool.ioは、広範囲な検索トレンドを総合的に分析できるツールになります。

このツールを使用することで、Google、YouTube、Bing、Amazon、eBay、App Store、Bing、Instagram、Twitterなどの、様々なプラットフォーム上のキーワード調査が可能です。

無料版ではキーワード候補のみを提供し、有料版の場合は検索ボリュームやクリック単価などを確認できるようになりますが、無料版のみでも十分に利用可能です。

このツールは、信頼性の高いデータを使用しており、Googleやその他の検索エンジンでの順位付けを改善するのに役立ちます。

まとめ

SEOだけでなく、コンテンツ戦略全体においてもキーワードの調査・選定は重要です。

ターゲットとなるものが何かを正しく把握し、自社や専門分野で達成可能な単語やフレーズを選択する必要があります。

この記事では下記のようなポイントを解説しました。

- ドメインにおけるキーワードの目的(メインとサポート)

- キーワードの上位表示難易度

- 検索ボリューム

- クリック率

- 検索結果とビジネス目標の適合性

- 検索意図

- コンテンツギャップ

繰り返しになりますが、SEO対策が成功するかどうかの要因として、まずはこのキーワードの調査・選定作業が非常に重要になりますので、今回紹介した内容を是非参考にしてみてください。

最後にこの記事が参考になった、あるいはご質問などがある方は、ぜひコメント欄でお聞かせください。

コメント